Foligno è la città dalle cui botteghe tipografiche vide la luce, nell’aprile del 1472, la prima edizione a stampa della Commedia. La storia di questa edizione non si comprende appieno se non si considera la vocazione commerciale che la cittadina umbra poteva vantare sin da quell’epoca, e se non si considera in particolare il fenomeno delle fiere commerciali, che per la penisola italiana rappresentarono un momento determinante di crescita.

Al tempo, erano tre i più importanti eventi fieristici: Lanciano, Recanati e per l’appunto Foligno, capace di diventare uno dei primi centri di riferimento per la stampa dei libri, e non solo un dinamico luogo di commerci. Tra i protagonisti di tali eventi fieristici c’erano ovviamente i ricchi imprenditori folignati, come gli Orfini.

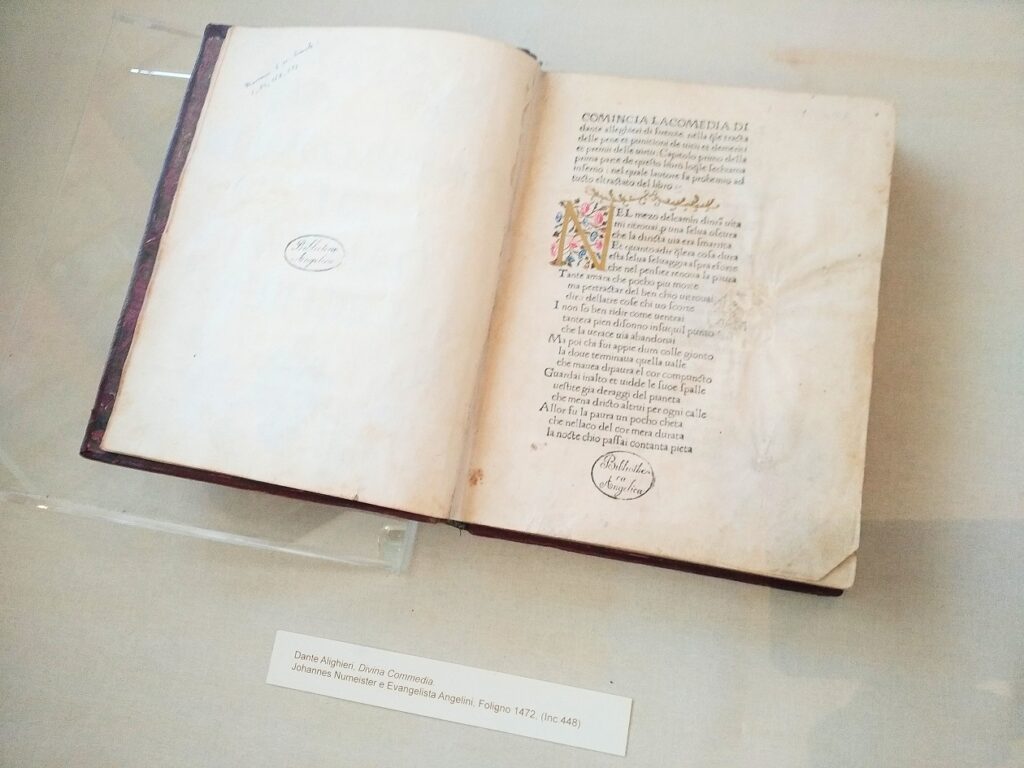

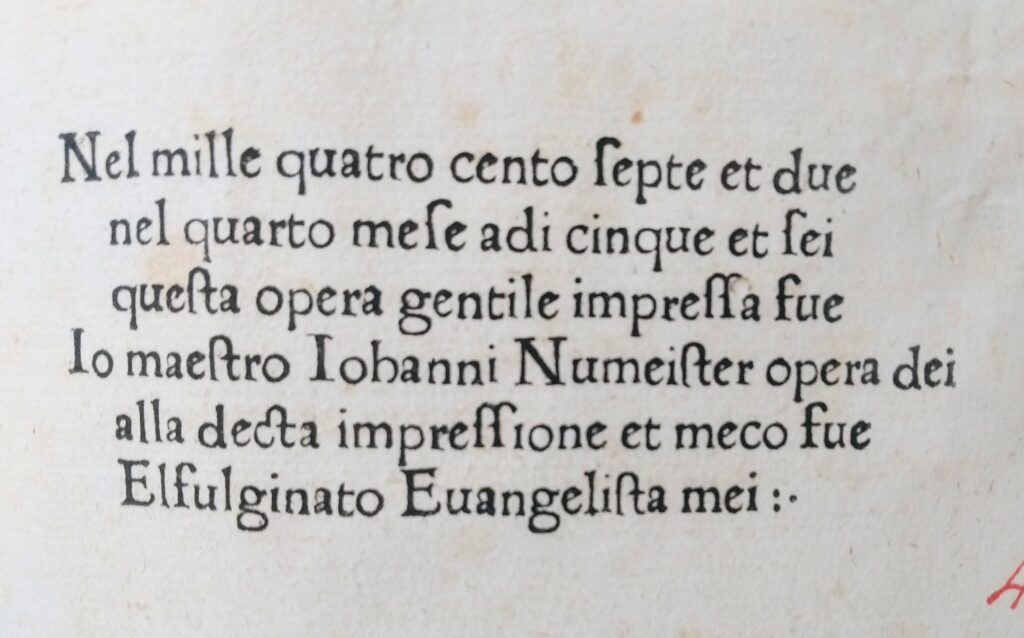

Proprio l’orafo Emiliano Orfini recita una parte non irrilevante nella storia della princeps della Commedia. Dal 1464 gestore della zecca di Roma, città all’avanguardia nella produzione libraria, riuscì a intuire le potenzialità della nuova tecnica ormai da qualche anno giunta in Italia grazie ai tedeschi. Alcuni di essi, erano a Foligno già dal 1463, e conoscevano la straordinaria invenzione di Gutenberg. Tra di loro c’era Johann Neumeister, con il quale Orfini entrò in società: era il 1469. Nel palazzo di famiglia Orfini approntò un laboratorio che, nel 1470, stampò la traduzione latina della Guerra gotica di Procopio messa a punto da Leonardo Bruni. Spinti dal successo di questa prima edizione, Orfini e Neumeister decisero di dare un seguito alla loro attività e, nel 1471, stamparono anche le Familiares di Cicerone. Quest’ultima opera, però, conosceva già numerose edizioni (non meno di otto) e i risultati delle vendite non furono quelli sperati, tanto da convincere Orfini ad abbandonare bruscamente la sua esperienza tipografica. A quel punto Neumeister fu costretto a trovare un nuovo socio, che si materializzò nel notaio trevano Evangelista Angelini. E Angelini ebbe probabilmente un ruolo non secondario nella decisione di puntare sui testi in volgare abbandonando quelli in latino: a quell’altezza le opere di Petrarca e Boccaccio non erano ignote alla stampa ma altrettanto non si poteva dire per quelle di Dante. Per questo si puntò sulla Commedia, il cui testo peraltro non risultava poi così difficile da reperire in considerazione del grande successo che aveva incontrato in Umbria nel secolo precedente. Occasione propizia per smerciarla sarebbe stata proprio la fiera dell’Annunciazione, che per tradizione cominciava tre giorni prima dell’Annunciazione del 25 marzo e finiva tre giorni dopo. È così che l’11 aprile 1472 (o tra il 5 e il 6, come ha recentemente e argutamente suggerito Natale Vacalebre) vide la luce la prima edizione della Commedia. Divina, secondo Boccaccio.